Inhalt

Komplette Seitenliste

Soziale Bildung

Maßnahmen der sozialen Bildung sind beispielhaft für die informelle Bildung von Kindern und Jugendlichen im Rahmen der Jugendarbeit. Sie dienen der Persönlichkeitsbildung und der Förderung des Sozialverhaltens junger Menschen, unabhängig von vorgegebenen Strukturen und Lehrplänen.

Das Spektrum der möglichen Veranstaltungsformen reicht von eintägigen Angeboten ohne Übernachtung bis zu mehrwöchigen Ferienfahrten und Zeltlagern.

Die Förderung richtet sich nach der Verwaltungsvorschrift zur Förderung der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit Rheinland-Pfalz (VV-JuFöG).

Ansprechpartner*in

Landesjugendamt

Katja Scherzinger

Telefon 06131 967-523

Scherzinger.Katja(at)lsjv.rlp.de

Svenja Tegel

Telefon 06131 967-377

Tegel.Svenja(at)lsjv.rlp.de

Für LJR Mitglieder

Beate Pfeifer

06131 9602-04

pfeifer(at)ljr-rlp.de

Bei der Jugendsammelwoche (JSW) werden junge Menschen aktiv, um Geld für Jugendarbeit zu sammeln – für eigene Aktivitäten und für Projekte anderer Kinder und Jugendlicher. Das ist Geld, mit dem viel bewegt werden kann.

Jugendarbeit wird überall in Rheinland-Pfalz durch Ehrenamtliche getragen und organisiert. Dieses große Engagement braucht Unterstützung, auch finanziell. Daher machen viele Jugendgruppen mit und sammeln an den unterschiedlichsten Orten zu den unterschiedlichsten Gelegenheiten – der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. An der Sammlung dürfen sich alle Jugendgruppen in Rheinland-Pfalz beteiligen, egal ob ihr Verband Mitglied im Landesjugendring ist oder nicht.

Die eine Hälfte des gesammelten Geldes bleibt bei der sammelnden Jugendgruppe. Damit kann alles finanziert werden, was für die Gruppenarbeit wichtig ist: ob der Gruppenraum renoviert oder neu ausgestattet, ob Material, Spiele oder ein neuer Computer angeschafft werden sollen oder auch der nächste Gruppen-Ausflug finanziert werden muss.

Die andere Hälfte des Geldes wird an den Landesjugendring überwiesen. Hiermit werden Projekte in den Mitgliedsverbänden und im Landesjugendring unterstützt. Auch der jeweilige Jugendverband freut sich darüber, denn ein Teil des Geldes geht an die Landesstelle des Verbandes, sofern dieser Mitglied im Landesjugendring ist. Die Jugendsammelwoche fördert außerdem Projekte, die auch über die Grenzen von Rheinland-Pfalz hinausgehen, so werden z. B. jedes Jahr Projekte für Kinder und Jugendliche in Entwicklungsländern unterstützt.

Über die Verteilung dieser Spendengelder wird auf Antrag entschieden, der beim Landesjugendring gestellt werden muss. Für den Antrag sind jeweils die JSW Fördergrundlagen maßgeblich. Dann entscheidet der Vorstand, unterstützt durch den Finanzausschuss, der sich aus Vertreten der Mitgliedsverbände zusammensetzt, über die Förderungswürdigkeit und die Höhe der Förderung.

Alle Informationen, Newsletteranmeldung, Downloads und Bestellservice zur jeweils aktuellen Jugendsammelwoche findet unter der Adresse: www.jugendsammelwoche.de.

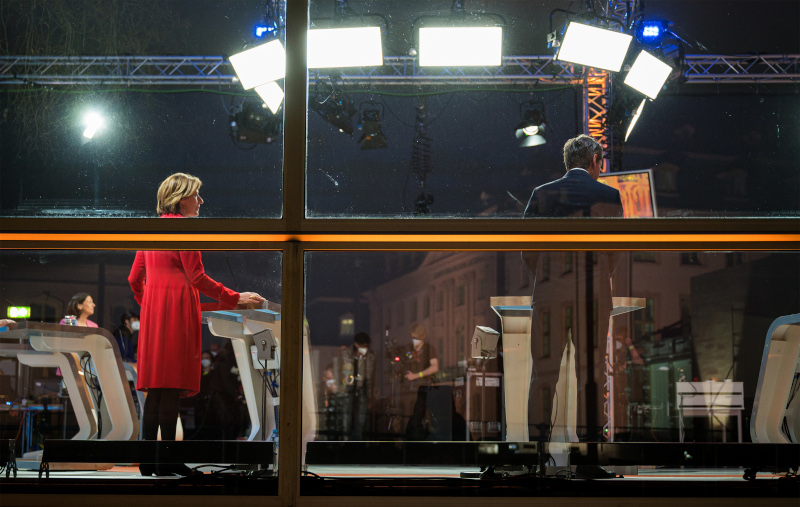

Landtagswahl in Rheinland-Pfalz im Jahr 2021

Am 14. März 2021 wurde in Rheinland-Pfalz ein neuer Landtag gewählt. Die Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer haben über die personelle Zusammensetzung ihres künftigen Landtags entschieden.

Landtagswahl 2021: Blick hinter die Kulissen

Laut zweitem Kinder und Jugendbericht des Landes Rheinland-Pfalz (Respekt! Räume! Ressourcen! Auf den Seiten 119/120) ist der prozentuale Anteil der Mittel für Jugendarbeit an den Jugendhilfeausgaben weiter gefallen (von 4,6 % in 2009 auf 3,7% in 2012). Welche Maßnahmen werden Sie ergreifen um diesen Trend umzukehren?

Erlebte Beteiligung erhöht das Vertrauen in die Demokratie. Wie werden Sie die Möglichkeiten der Beteiligung von Kinder und Jugendlichen verbessern – in der Kommune und auf Landesebene?

Diskriminierende und menschenfeindliche Ideologien bedrohen mehr und mehr unsere Gesellschaft, besonders den Zusammenhalt und unsere Demokratie. Wie stärken Sie unsere Demokratie und wie bekämpfen Sie Populismus und Rassismus? Wie beschützen Sie die Menschen, die Haltung zeigen und sich für unsere Demokratie einsetzen?

Politische Bildung und Demokratiebildung von und mit Kindern und Jugendlichen stärken, außerschulisch und schulisch. Wie geht das?

Was halten Sie von einem kostenlosen Bildungsticket für junge Menschen in Ausbildung, Schüler*innen, Freiwilligendienstleistenden und Jugendleiter*innen Card-Inhaber*innen (JuLeiCa)?

Die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN sind richtungsweisend für unsere Zukunft. Welches dieser Ziele werden Sie in der nächsten Wahlperiode umsetzen. Wie wollen Sie ganz konkret anfangen?

Jugend ist digital, Kommunikation ist digital. Welche Maßnahmen werden Sie ergreifen um Digitalisierung auszubauen, Schule digitaler zu machen und die Kommunikation der Jugend anzuerkennen und gleichzeitig zu schützen?

Eure Jugendsammelwoche

Ihr braucht Geld für Aktionen, Projekte, Freizeitaktivitäten? Euch fehlen Materialien für die Gruppenarbeit? Ihr möchtet Mitglieder in eurer Gruppe unterstützen, damit sie auf die Ferienfreizeit mitkommen können? Ihr wollt Jugendlichen in Entwicklungsländern helfen?

...dann macht mit bei der Jugendsammelwoche des Landesjugendringes Rheinland-Pfalz!!!

Termine:

26.04.-05.05.2025

06.12.-12.12.2025

Anmeldeschluss ist der 28.03.2025

Der Versand der Sammelunterlagen erfolgt voraussichtlich am 11.04.2025.

Auch nach dem Anmeldeschluss könnt ihr euch noch zur Sammlung anmelden.

Bitte bedenkt aber, dass der Versand der Sammelunterlagen einige Tage Zeit benötigt.

Der letzte Versand von Sammelunterlagen erfolgt am Dienstag, 29. April 2025!

Spätere Anmeldungen können nicht mehr berücksichtigt werden.

Schirmherr unserer Sammlung ist Ministerpräsident Alexander Schweitzer.

Die Jugendsammelwoche ist durch Erlaubnisbescheid der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier (Az 15 750-2/23) genehmigt und wird in ihrer Durchführung überwacht.

Ansprechpartnerin beim LJR: Petra Becker, Telefon: 0 61 31 / 96 02 05, E-Mail

am 10.06.2022 - 09:51 Uhr

Die Bewerbung für eine Standpräsentation und/oder für das Bühnenprogramm ist ab sofort bis zum 26.06.2022 online möglich unter: https://wir-tun-was.rlp.de/de/veranstaltungen/ehrenamtstag/

Eine Inhaltsseite besteht aus verschiedenen Inhaltselementen in einem ausgewählten Bootstrap-Grid

Jede erstellte Seite kann ihre Inhaltselemente frei unter Verwendung beliebiger Gridlayouts arrangieren. Jede Seite kann verschiedene Layoutbereiche beinhalten. In jedem Bereich lassen sich ein oder mehrere Inhaltselemente verschiedener Typen platzieren, wie zum Beispiel:

- HTML-Text;

- YouTube-Videos;

- Google Maps;

- Zitate;

- Atom- und RSS-Feeds;

- Computer-Code;

- Zikula-Blöcke;

- die Ausgabe eines anderen Zikula-Moduls oder Symfony-Bundles.

Innerhalb dieser Layoutbereiche können die Inhaltselemente durch Drag & Drop sortiert werden.

Es können unbegrenzt viele Seiten erstellt und hierarchisch in einem Baum strukturiert werden. Die Seitenstruktur kann in einem Menü mit mehreren Ebenen auf der Website angezeigt werden.

»Zikula erlaubt die Erstellung sowohl einfacher Internetseiten als auch individueller Webanwendungen.«

Dies ist ein zweites Inhaltselement vom Typ HTML-Text in der linken Spalte.

Content ist ein erweiterbares Modul. Man kann eigene Plugins erstellen und andere Zikula-Module können zusätzliche Inhaltselemente bereitstellen. Ein Kalendermodul könnte zum Beispiel ein Content-Plugin für eine Liste der neuesten Events bereitstellen.

$this->doAction($var); // einfach etwas Code

Wie man sieht, lassen sich alle Arten von Inhalt auf der Seite nach eigenem Stil und Geschmack platzieren. Dies macht Content zu einem wirklich mächtigen Modul.

Es hat auch einige zusätzliche Funktionen zu bieten, wie das Übersetzen von Inhalten und das Aufzeichnen von Änderungen zwischen unterschiedlichen Versionen.

am 26.02.2025 - 13:52 Uhr

Begründung und Charakter der Kinder- und Jugendarbeit

Im Rahmen der Jugendarbeit sind jungen Menschen die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote zur Verfügung zu stellen. Hierzu zählen u.a. die außerschulische Jugendbildung, die internationale Jugendarbeit, die Kinder- und Jugenderholung sowie die Kinder – und Jugendarbeit in Sport, Spiel und Gesellschaft (vgl. §11 SGB VIII). Die herausragende Qualität der Jugendarbeit liegt dabei in der Herstellung von Freiräumen, die eigenverantwortliches und selbstbestimmtes Handeln ermöglichen, junge Menschen somit an Verantwortungsübernahme und Eigenständigkeit heranführen und ihre Demokratiefähigkeit fördern. Diese für unsere freiheitlich-demokratisch Gesellschaftsordnung so zentral wichtige Kompetenzförderung geschieht in der gesamten Bildungslandschaft, vor allem aber im Rahmen der Jugendarbeit. Für den einzelnen jungen Menschen lässt sich hier kein individueller Rechtanspruch, sondern ein allgemeiner Rechtsanspruch auf soziale Infrastruktur ableiten.

Charakter des Betreuungsanspruchs nach GaFöG

Das Ganztagsförderungsgesetz hingegen begründet einen individuellen Rechtsanspruch auf Betreuung. Die Kinder- und Jugendarbeit ist nicht direkter Adressat dieses Rechtsanspruchs, sondern nur allgemein als Teil der Kinder- und Jugendhilfe.

Kinder- und Jugendarbeit und GaFöG – ein Widerspruch auf mehreren Ebenen

Das Gebot der Freiwilligkeit und Selbstbestimmung in der Kinder- und Jugendarbeit sowie die Verpflichtung des Jugendhilfeträgers zur Bereitstellung einer entsprechenden sozialen Infrastruktur (woraus sich kein individueller Rechtsanspruch ableiten lässt), stehen dem individuellen Rechtsanspruch auf Betreuung nach dem GaFöG somit systematisch und inhaltlich entgegen: Der Betreuungsanspruch im Zuge der Umsetzung des Rechtsanspruchs nach GaFöG widerspricht nicht nur in der Systematik der Leistung, sondern insbesondere auch durch die Fokussierung auf die Zielgruppe der Kinder elementaren Prinzipien der Kinder- und Jugendarbeit, weist außerdem hinsichtlich des Prinzips der Freiwilligkeit und Unbestimmtheit der Zielgruppe eine Unvereinbarkeit mit den Grundprinzipien der Jugendarbeit auf und gefährdet somit deren Erfolg (vgl. Sturzenhecker und Scherr in Handbuch Offene Kinder- und Jugendarbeit).

Ressourcen der Kinder- und Jugendarbeit sind marginal

Gleichzeitig darf die prekäre Situation der Kinder- und Jugendarbeit nicht unerwähnt bleiben. Insbesondere die kommunale Jugendarbeit, die im Rahmen der offenen Jugendarbeit den entwicklungsbedingten besonderen Bedürfnissen der Jugendlichen und jungen Erwachsenen gerecht werden muss, ist vielerorts personell und finanziell marginal ausgestattet. Fehlender Seite 1 von 3 Fachkräftenachwuchs sowie das Ausscheiden erfahrener Fachkräfte verschärfen die angespannte Situation zusätzlich. Das Wegbrechen von Ehrenamtlichen kommt hinzu, die Auswirkungen auf die Gewinnung von Ehrenamtlichen ist deutlich spürbar. Keinesfalls dürfen die ohnehin knappen Ressourcen der Kinder- und Jugendarbeit für die Durchführung von Betreuungsangeboten umgewidmet werden, nur weil Kinder gemeinsam mit ihren Eltern über eine stärkere Lobby verfügen als Jugendliche. Dies würde die Marginalisierung der Zielgruppe der Jugendlichen und jungen Erwachsenen verstärken und die Ziele der Jugendarbeit aushöhlen.

Ähnlich stellt sich die Ressourcenfrage für die Jugendverbände dar. Jugendverbände leben zwar vom Engagement Ehrenamtlicher. Ehrenamtliche verantworten u.a. Maßnahmen der sozialen Bildung in Ferienzeiten, in der Regel motiviert durch die inhaltliche Prägung ihres Verbandes. Sie werden nach den bundesweiten Standards der Jugendleiter*in-Card (Juleica) hochwertig ausgebildet und qualifiziert. Ein vergleichbares Qualifikationsinstrument für Ehrenamtliche gibt es in kaum einem anderen Bereich des ehrenamtlichen Engagements. Aber nur die großen Jugendverbände verfügen über eine flächendeckende Hauptamtlichenstruktur, die auch immer wieder von Sparplänen bedroht ist. Ein Betreuungsangebot der Jugendverbände wird daher strukturell nur im Rahmen der Integration in die bestehende Arbeit ohne verbindliche Zusage für Folgejahre möglich sein.

Wer auch nur einen Teil der personellen Ressourcen der Kinder- und Jugendarbeit, ob kommunal oder verbandlich, für die Diskussion, Konzeptentwicklung und/ oder Umsetzung von Betreuungsangeboten abzieht, deckt vielleicht kurzfristig den Betreuungsanspruch, gefährdet aber langfristig die Struktur der Kinder- und Jugendarbeit insgesamt.

Schnittmenge nutzen – eine Alternative unter besonderen Bedingungen

Jugendverbände, freie und kommunale Träger der Jugendarbeit gestalten im Sinne der oben genannten Prinzipien der Kinder- und Jugendarbeit Angebote der sozialen Bildung in den Ferienzeiten, die eine familienunterstützende Funktion erfüllen können. Sie können neben etablierten Strukturen auch Konzepte zum Kinderschutz und ein breites lokales Netzwerk vorweisen. Dieser Umstand verleitet dazu, beide Leistungen (in Teilbereichen) gleichzusetzen und Synergien unreflektiert zu nutzen – und damit die ohnehin marginal ausgestattete Jugendarbeit auszuhöhlen. Um sowohl der Kinder- und Jugendarbeit gerecht zu werden als auch eine gute Betreuungssituation herzustellen sind folgende Punkte zu berücksichtigen:

1. Ressourcen der Jugendarbeit bleiben in der Jugendarbeit!

Alle Teilbereiche der Kinder- und Jugendarbeit müssen personell und finanziell auskömmlich ausgestattet werden. Eine Ressourcenverschiebung für Maßnahmen in den Ferien, die eine Betreuungsfunktion erfüllen, höhlt die Zielsetzung der Jugendarbeit aus.

2. Keine Konkurrenz zu Lasten der Bedürfnisse junger Menschen!

Bestehende Ferienmaßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit dürfen nicht durch neue Strukturen, ungleiche Förderung oder andere Konkurrenzsituationen verdrängt werden. Dies gilt auch für die Höhe der Entgelte/ Aufwandsentschädigung für die in sozialen Bildungsmaßnahmen/Betreuungsangeboten Tätigen.

3. Eigenständigkeit und Standards erhalten, keine Verzweckung der Kinder- und Jugendarbeit!

Für die Jugendarbeit als Handlungs-, Entwicklungs- und Bildungsfeld für Jugendliche und junge Erwachsene sowie für die Nachwuchsgewinnung von Ehrenamtlichen für die Jugendarbeit müssen ausreichende personelle und finanzielle Ressourcen für die Qualifizierung und Begleitung der jungen Ehrenamtlichen zur Verfügung gestellt werden. Die Schaffung von Gestaltungsräumen für junge Menschen hat in der Jugendarbeit Priorität, der Betreuungsbedarf von Kindern und deren Eltern/Sorgeberechtigten kann allenfalls nachrangig berücksichtigt werden. Die Träger*innen der Jugendarbeit bestimmen ihre fachlichen Voraussetzungen (z.B. JuleiCa Ausbildung).

4. Freiwilligkeit und Wahlfreiheit für Kinder und Jugendliche!

Aufgrund des Prinzips der Freiwilligkeit findet die Betreuungsfunktion von Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit dort ihre Grenzen, wo Kinder sich in Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit nicht wohlfühlen oder diese aus unterschiedlichen Gründen für die betreffenden jungen Menschen nicht passgenau sind. Eine erzwungene Teilnahme von Kindern an Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit aufgrund eines Betreuungsbedarfs ist zu verhindern.

5. Engagement junger Menschen ermöglichen!

Die Studienzeiten müssen mit den Schulzeiten harmonisiert werden, damit auch Studierende wieder als ehrenamtliche Teamer*innen in Ferienmaßnahmen eingebunden werden können.

Kinder- und Jugendarbeit kann als ein Partner im Jugendhilfesystem einen wertvollen Beitrag zur Umsetzung des Betreuungsanspruchs im Sinne des GaFöG leisten, wenn die oben beschriebenen Rahmenbedingungen geschaffen und offene Fragen geklärt werden. Der Charakter der Bildungsarbeit und die qualitativen Standards müssen dabei erhalten bleiben.

am 30.03.2022 - 14:19 Uhr

Geplant sind drei spannende Tage voller Entdeckung, Inspiration und kreativem Ausprobieren. So wird es am ersten Tag auf Exkursion nach Mainz gehen und mit einem neuen Blick die Stadt erkundet. Tag zwei steht dann voll und ganz im Zeichen des Ausprobierens. Verschiedene Streetart- und Graffiti-Techniken werden präsentiert und geübt. Am letzten gemeinsamen Tag werden neu erworbene Fähigkeiten in ein gemeinsames Kunstwerk einfließen. Immer mit dabei: die Streetart-Künstler*innen Mo und Lala, die ihr Wissen teilen und viele kreative Ideen mitbringen!

Quelle: https://www.bdp-rlp.de

am 14.12.2022 - 16:02 Uhr

Wie erleben Studierende den Studienalltag im Sommersemester 2022? Auf Stu.diCo I (Juni 2020) und Stu.diCo II (Juni/Juli 2021) folgt Stu.diCo III (Juli 2022). Es liegen erste Daten aus der dritten Befragungsrunde (Stu.diCo III) vor, die in Kooperation von den Universitäten Hildesheim und Münster entwickelt und durchgeführt wurde.

Fokussierten die ersten beiden Erhebungen Stu.diCo I + II die Perspektiven Studierender auf einen vorwiegend digitalen Studienalltag, möchte das Forschungsteam mit der dritten Befragung erfahren, wie Studierende sich im Sommersemester 2022 – vielerorts zurück in Präsenz – organisieren und wie es ihnen in ihrer aktuellen Studiensituation geht.

Dabei werden vorerst zwei Perspektiven fokussiert: Zum einen sollen mögliche Entwicklungen und Veränderungen bezüglich der Studiensituation für das Sommersemester 2022 im Vergleich zu den vorherigen Stu.diCo-Befragungen vorgenommen werden. Zum anderen soll ein binnendifferenzierter Blick auf die Unterschiede zwischen den Studierendengruppen bezüglich des Studienformates geworfen werden, um Hinweise darauf zu erlangen, inwiefern ein reines digitales Studium, das Studium in Präsenz oder hybride Formate mit digitalen wie Präsenzveranstaltungen zu unterschiedlichen Einschätzungen führen.

Bei Stu.diCo I und II haben jeweils etwa 2.500 Studierende den vollständigen Fragebogen bearbeitet, die Auswertung zu Stu.diCo III basiert auf Daten von etwas über 2.800 Befragten. Der Großteil der Teilnehmenden der Befragungen absolviert zum Erhebungszeitpunkt ein Bachelorstudium (Stu.diCo I: 70,9%, Stu.diCo II 72,1 %, Stu.diCo III 57,4 %), etwa ein Viertel der Befragten (Stu.diCo I: 24,3%, Stu.diCo II: 23,3 %, Stu.diCo III 23,3 %) sind Master-Studierende.

Neben quantitativen Befragungsformaten, enthalten die Stu.diCo-Befragungen auch die Möglichkeit Freitextantworten zu bestimmten Themen abzugeben, die auch bei Stu.diCo III viele Studierende genutzt haben. Die aktuelle Auswertung konzentriert sich dabei vorerst auf die Einschätzung der Studierenden hinsichtlich des anstehenden Präsenzsemesters: Wie blicken Sie auf das kommende Wintersemester? Etwa 57% der Befragten haben die Chance genutzt und ihre Stimme abgegeben.

<h3 style="margin:2pt 0cm 0.0001pt">Drei wichtige Ergebnisse aus Stu.diCo III- Präsenzmodelle werden seitens Studierender favorisiert

Nicht nur im Hinblick auf das Sommersemester 2022 kann eine starke Freude über das Präsenzangebot unter der Studierenden fest gemacht werden. Auch die Frage nach der zukünftigen Gestaltung hochschulischer Lehre zeigt sehr deutlich, dass Studierende hier Präsenzmodelle favorisieren. Digitale Angebote werden eher als optionale (Wahl)Möglichkeit gewünscht.

- Weiterhin starkes Belastungserleben

Belastungen und Herausforderungen unter Studierenden, sind, wenn auch in abnehmender Tendenz, auch im Sommersemester 2022 noch vorhanden. So berichten die Studierenden weiterhin zu erheblichen Anteilen von Belastungen und Beschwerden, die sie teilweise auch direkt mit der Coronapandemie in Verbindung setzen. Auch verdeutlichen die Daten, dass die Rückkehr in den Präsenzbetrieb –mit Blick auf die unsichere Entwicklung der Coronapandemie – von einigen Studierenden durchaus ambivalent erlebt wird.

- Umstellung sozialer Angebote in den digitalen Raum bislang eher nicht gelungen

Studierenden, die auch im Sommersemester 2022 vollständig digital studiert haben, geben ein höheres Belastungs- und geringeres Unterstützungserleben, im Vergleich zu denjenigen, die zumindest zum Teil in Präsenz studiert haben, an. Die Umstellung der sozialen Aspekte des Hochschullebens aus dem analogen in den digitalen Raum scheint eine Herausforderung zu bleiben.

Quelle: Stiftung Universität Hildesheim vom 17.10.2022

am 14.12.2022 - 15:50 Uhr

Hiermit können zum einen konkrete Einflussmöglichkeiten der Kinder und Jugendlichen in Schulen, am Wohnort, in der Kinder- und Jugendarbeit oder auch in der Politik gemeint sein. Zum anderen geht es darum herauszufinden, wie Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene selbst ihre Mitbestimmungsmöglichkeiten einschätzen und welche Positionen sie in Beteiligungsvorhaben einnehmen.

Neben der Analyse der strukturellen Bedingungen für Beteiligung werden Forscher*innen der Universität Mainz, der Universität Trier und des Instituts für Sozialpädagogische Forschung Mainz in empirischen Erhebungen junge Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungshintergründen fragen, wie sie ihre Beteiligungsmöglichkeiten konkret beurteilen und was sie als Hürden erleben.

Wer das Erhebungsvorhaben unterstützen möchte, kann sich gerne an folgenden Kontakt wenden:

Nadja Schu M.A. / Abteilung Sozialpädagogik II / Universität Trier // schu[at]uni-trier.de / +49 651 201 4033